IASLonline Lektionen in NetArt

Thomas Dreher

Informationschoreographie:

Maciej Wisniewski

Maciej Wisniewski

Maciej Wisniewskis Netzprojekte, die in verschiedenen Websites zu finden sind, irritieren User durch Interfaces, die einen zielorientierten Zugriff auf Webseiten verhindern und eine Orientierung fördern, die als Schwimmen in einem Datenstrom beschrieben werden kann: User bewegen sich in und zwischen auftauchenden, vom Programm selbständig aus Netzresourcen bezogenen Daten. Aus Browsen zwischen Websites, die analog zu Druckseiten und Dateien gegliedert sind, wird Floaten. So tritt an die Stelle einer an Medien und/oder Fachgebieten orientierten Suche entweder Neugier auf alles Auftauchende oder Ablehnung des Fachgrenzen ignorierenden, potentiell alle Netzresourcen einbeziehenden Datenstroms.

Maciej Wisniewski wurde in Polen geboren. Er studierte Skandinavistik in Danzig und Stockholm (M. A. Mai 1984) und arbeitete von September 1984 bis Mai 1987 im Rahmen eines Dissertationsprogramms für Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaften an der Stockholmer Universität. Im Mai 1989 beendete er das Studium am Hunter College in New York als M.F.A. (Master of Fine Arts). Wisniewski besitzt die schwedische Staatsbürgerschaft und arbeitet als Software-Entwickler bei IBM in New York.

Telepräsenz

Mai 1996 realisiert Wisniewski in der New Yorker Postmasters Gallery (Ausst. "Walk on the Soho Side", Kurator Marc Pottier) die Installation "Tele-Touch". Eine Jacke ist mit drahtlosen Tasteffektoren (Ausgabemedien für taktile Reize) ausgestattet. Besucher der Galerie, die die Jacke tragen, können über Internet berührt werden.Besucher, die die Jacke anziehen, hinterlassen im Computer Angaben über Name und Geschlecht und lassen sich fotografieren: Diese Informationen erhält der Internet-User. Auch Internet-User unterziehen sich einer "log-in procedure", bevor sie eine von drei Arten der Aktivierung der Tasteffektoren wählen können: "public, friendly or intimate." Nach der Anmeldung erscheint eine virtuelle Jacke, deren Flächen angeklickt werden können: Diese Klicks lösen die Tasteffektoren der Jacke in der Galerie aus. Nach der Fernaktivierung der Tasteffektoren sieht der User die "log-in profiles" von Jacke tragenden Besuchern und kann deren Kommentare über die Wirkung der aktivierten Tasteffektoren lesen. Reziprok erhält auch der Jacke tragende Galeriebesucher auf einem Monitor ein Profil des Web-Users und dessen Kommentar.

Die Dokumentation der Installation, wie sie jetzt im Internet zu finden ist, besteht aus den Profilen der Jacke tragenden Galeriebesucher und den Profilen und Kommentaren der Web-User.

nonlinearer Datenzugriff

Auf der vom Walker Art Center (Minneapolis/Minnesota) übernommenen äda'web-Site präsentiert Wisniewski Jackpot (1997) als "Spielmaschine". Auf dem Monitor erscheinen drei Spalten mit offenbar willkürlich aufgegriffenen Websites. Jede Spalte zeigt nur Webseiten, deren URL-Adressen meist einen anderen "top level domain name" als die anderen Spalten aufweisen, zum Beispiel organisatorische Domänen wie ".org", ".com" oder ".gov". Wer zufällig zwei URL-Adressen mit gleichem "top level domain name" öffnet, "can visit a URL of choice": Eine offensichtlich ironisch gemeinte Belohnung, als ob ein "Jackpot" gezogen worden wäre.

Diese sehr begrenzte Wahlfreiheit der User ist der Selektionsaktivität der Software beim Zugriff auf Webpages nachgeordnet. Die überraschend gewährte Wahlfreiheit ändert an dem – angesichts des willkürlichen Datenflusses – unvermeidbaren Eindruck der Beliebigkeit der eigenen Vorlieben nichts – im Gegenteil: Die keine Regel offenbarende Selektionsaktivität der Software relativiert eigene Präferenzen. Diese Relativierung provoziert die Frage, ob Mitteilungen unserer Präferenzen mehr als weitere Daten in einem Meer von Daten sind – analog zum Paradox eines weiteren Steins, der die Identität eines Steinhaufens nicht ändert (Abaelards Paradox).

"Turnstile II" (1998) ist das in stadiumweb, der von Ron Wakkary betreuten Künstlerprojekt-Website des Dia Center for the Arts (New York City, Soho), integrierte Netzprojekt, das parallel zur Installation "Turnstile I" (1998) realisiert wurde. Satzteile aus "html pages, live chat and email archives" erscheinen in "Turnstile II" in konstantem Fluss:

"Turnstile part II" is an XML (Extensible markup Language) based server application and java client that display the continuity of space within the network. An endless realm of <content> is generated by the live culling of network <objects> from html pages, live chat and email archives. (M.W., e-Mail, 20.10.2000)Durch Klick auf eine der Zeilen lässt sich die Webseite öffnen, der der Text entnommen wurde: Wisniewski ermöglicht es Usern, den Strom aus Textfragmenten mit den Webseiten zu konfrontieren, denen die Fragmente entnommen wurden – wenn sie aus "html pages" stammen. Bei wiederholtem Klick auf dieselben Zeilen erscheinen allerdings neue Webseiten. Bei Zeilen, die nicht aus "html pages" im Web stammen, erscheint nach Anklicken eine die Quelle substituierende Webseite.

Da die Assoziationen, die die Zeilen auslösen, und die narrativen Ebenen der durch Klicks abgerufenen Webseiten auch dann kaum miteinander in Verbindung zu bringen sind, wenn eine Webseite die Quelle einer Zeile war, entsteht der Eindruck, daß die fortlaufende Zeilenanzeige und die jeweils aufrufbaren Webseiten zwei unabhängige Internet-Welten sind, in denen zufällig dieselben Elemente wiederkehren. Durch die laufende Verschiebung der nach Klicks aufscheinenden Webseiten wird dieser Eindruck zweier parallel laufender Datenströme, zwischen denen der User springen kann, verschäft. Allerdings ist nur ein Text produzierender Datenstrom im Fließprozess verfolgbar, während die anklickbaren Webseiten wie Momentaufnahmen aus einem zweiten, umfassenderen Datenfluss erscheinen.

Da der umfassendere Datenfluss zwar den Text produzierenden Datenstrom speist, letzterer aber abgekoppelt von seiner Datenresource erscheint, ergibt sich ein Verhältnis der Ebenentrennung und der Ebenenverbindung, das in "Turnstile" vor allem vom Prozesscharakter der Datenströme geprägt wird. Die Zeitdimension erschwert die Vorstellung einer hierarchischen Ebenentrennung: Durch den nach wiederholtem Anklicken von Textzeilen sich ändernden Zugriff auf Webseiten entsteht der Eindruck sich zueinander laufend verschiebender Ebenen.

In "Scanlink" (1998) werden User mit der "navigation panel" konfrontiert, die aus einem vertikalen Block von horizontalen <Schiebern> – "sixty scrollbars" – besteht. Nach einer bestimmten Rechenzeit erscheinen beiderseits dieses Blocks Daten: In der "activity panel" links erscheinen Titel von Sites, die durch Links mit einer bestimmten Site in Beziehung stehen, und in der "history panel" rechts erscheint eine Anzahl von URL-Adressen, die eine Auswahl aus einer größeren Anzahl gefundener Adressen sind und die ebenfalls Links auf eine oben angegebene URL-Adresse enthalten. Da die Titel von Sites auf der linken Seite und die URL-Adressen rechts in direkter Beziehung zueinander stehen, erscheint beiderseits der "navigation panel" die gleiche "Number of Sites found": "There is a one-to-one mapping between the left and the right column." (M. W., e-Mail, 20.10.2000) Bei einer hohen Anzahl gefundener Sites wird eine geringere "Number of sites collected" (ca. 28-48) links und rechts präsentiert. Durch Klick auf die Adressen lassen sich deren Webseiten öffnen.

Die rechte Spalte zeigt die "Number of sites collected" aller vorangegangener Verschiebungen für die Dauer einer Sitzung, während links nur die Resultate der letzten Suche erscheinen. Anders als in "Turnstile II" können User in "Scanlink" die vorangegangenen Prozesse im Verlauf einer Sitzung überblicken. Außerdem erzeugen User erst durch Veränderungen der Schieber-Positionen ("navigation panel") einen Datenstrom. Mit der Veränderung der Schieber-Positionen ist der Datenstrom auch steuerbar. Allerdings ist die Navigation nur bedingt möglich: Modifikationen der Schieber-Positionen müssen ausgeführt werden, ohne die Veränderungen im Datenstrom sogleich in der linken und/oder rechten Spalte erkennen und gegebenenfalls gegensteuern zu können, was eine den Datenzugriff präzisierende Navigation ermöglichen würde. Zwischen Schieberpositionen und Datenströmen läßt sich keine Rekursion herstellen, die eine fortlaufende Präzisierung der Navigation auf eine gesuchte oder im Suchprozeß ausgewählte Webadresse erlauben würde. "Scanlink" kann zwar Anreize zum Surfen liefern, doch liefert es mit dem Retracing der Links zu einer Website auch einen Ansatz zum Nachvollzug vergangener, in Webpräsentationen aufbewahrter Selektionsprozesse, die natürlich durch Klicks auf URL-Adressen der rechten Spalte als Anfang weiteren Browsens genutzt werden können:

Scanlink is a Web application for browsing the Web backwards. Scanlink starts with a Web page and traces all the links to that page. (M.W., e-Mail, 20.10.2000)

Netomat

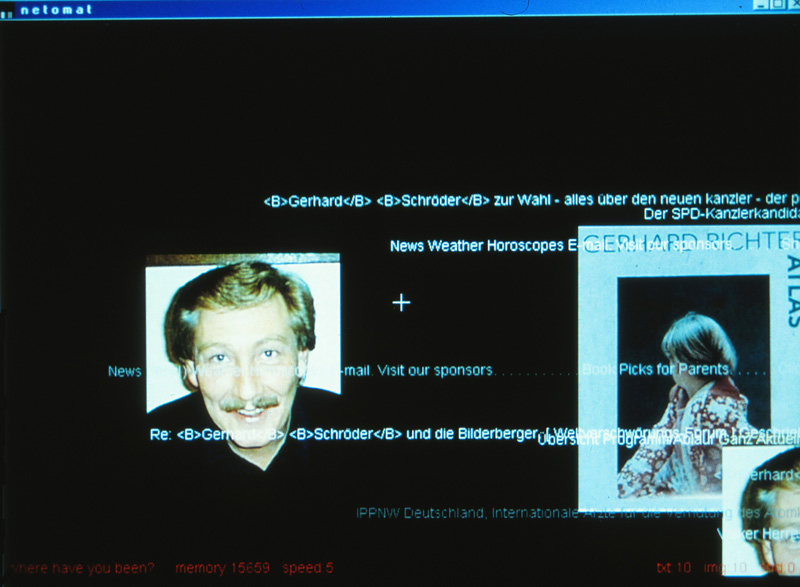

Wisniewskis Netomat ist eine abladbare Software 1, die in ihrem Zugriff auf Internet-Daten einem Browser entspricht, in der Art jedoch wie sie diesen ausführt und präsentiert, gezielten Datenzugriff verweigert. Nach Herstellung einer Internet-Verbindung und Abruf der abgeladenen Software beginnt Netomat mit einem aus Beobachterperspektive willkürlichen Datenzugriff. 2 Rechts unten erscheinen Angaben, wie viele Texte ("txt"), Bilder ("img") und Tondokumente ("snd") aktiviert sind. 3

Wisniewski, Maciej: Netomat, 1999, Browser (Foto vom Bildschirm, Oktober 2000).

Bilder und Texte tauchen als gerichteter Datenstrom auf und werden wieder ausgeblendet. Die Fließrichtung und das Tempo des Bild-Text-Datenstroms können durch Verschieben des Cursors mit der Maus beeinflusst werden. So verlaufen die Bewegungsrichtungen des Datenstroms konträr zu Cursorbewegungen. Der Datenstrom bewegt sich am schnellsten, wenn der Cursor zu den Bildrändern gelenkt wird. Beruhigen lassen sich der Datenfluss und das Tempo der Ein- und Ausblendungen durch Cursorverschiebungen zur Mitte des Bildfeldes. Da sich die Ein- und Ausblendungen auch in der ruhigsten Cursorstellung nicht abstellen lassen, stehen Beobachtungsoperationen auch im beruhigten Datenfluss unter Zeitdruck. Ausdruck- oder Speicherfunktionen von Zuständen gibt es nicht.

Die unterste Zeile ist für Texteingaben vorgesehen. Nach einer Eingabe und Betätigung der Enter-Taste errechnet Netomat einen neuen Zugang und nach einer Pause erscheint der neue Datenstrom. Der neue Datenstrom löst den alten dank einer "Memory"-Funktion nicht vollständig ab, sondern modifiziert den bisherigen Datenabruf.

Die den Datenstrom präsentierende Bildfläche enthält keine Klickfunktionen: Es gibt keine Verbindung zu den Websites, aus deren Resourcen die gezeigten Elemente stammen. Netomat verweigert direkten Datenzugriff auf Webpages, die er als Quelle verwendet: Netomat kennt keine additiven, seitenähnlichen Informationsgliederungen. Der Browser verhindert zielgerichtete Recherche, die innerhalb solcher Gliederungen bestimmte Gruppen und Untergruppen aufsuchen will.

Dekontextualisierte Textteile, Bilder und Töne werden im Datenfluss rekontextualisiert. Dieser Datenfluss schafft einen Montageprozess, der von Filmmontage in folgenden Punkten abweicht: in seiner Aufsplitterung in simultane Abläufe vor schwarzem Grund und in Überlagerungen statt >Schnitten<.

Die im Datenfluss aufkommenden Partikel können einen Bewusstseinsstrom aus Assoziationen zwischen heterogenen Elementen provozieren, deren Zusammenhang mit ihrem gleichzeitig im Internet existenten Ursprungskontext so gut wie gekappt ist, weil er ohne Hilfe von Zufallstreffern nicht zu finden sein dürfte.

Begriffe, die in den vorbeifließenden Textteilen auftauchen, können zur Modifikation des Datenstroms in der untersten Zeile eingegeben werden. Zur zielgerichteten Navigation können solche Eingaben aber nicht führen, da die nicht abschaltbare "Memory"-Funktion zu nicht kalkulierbaren Durchdringungen zwischen neuen und alten Resourcen führt. Die Bereitschaft des Users, sich auf Überraschungen einzulassen, wird getestet.

Wisniewski will "nml (netomatic markup language)" als "open source software" zur Verfügung stellen, und so Usern die Möglichkeit bieten, den "sortierenden Algorithmus" des Netomat selbst zu definieren: "An online guide for writing netomatic files will be available online soon." 4

Meta-Browser

Wisniewski hat Netomat als "meta-browser" bezeichnet und Ron Wakkary beschreibt in seiner Einleitung den Eindruck, den der Datenfluss hinterlässt, als "the feel of an anti-browser." Die Begriffe "meta-" und "anti-browser" auf der Website des Netomat haben in der Rezeption durch die Presse deutliche Spuren hinterlassen.

So modifiziert der Begriff "le navigateur conceptuel" 5 Wisniewskis Begriff "meta-browser": Der Begriff <konzeptuell> impliziert nach seinem Gebrauch als Bezeichnung für Conceptual Art der sechziger und siebziger Jahre sowohl einen semantischen Anstieg zur Reflexivität (Reflexion der Reflexion) als auch eine Problematisierung jeden Anspruchs auf eine finale, nicht durch eine höhere übersteigbare Reflexionsebene. Der Begriff «le navigateur conceptuel» lässt offen, ob Netomat als medienreflexiver "meta-browser" verstanden werden soll, der Aspekte des Datenflusses im Internet aufzeigt, oder eher als eine Präsentationsform, die die Konstruktion von Metaebenen als beliebige Brechung in einer nichthierarchischen, also auch nicht zu höheren Reflexionsstufen führenden Ebenenfolge erkennbar macht. Ist Letzteres nicht eine Folge einer Präsentation, die die Verbindung zu gliedernden und sortierenden Verfahren demonstrativ abbricht, und die springend assoziierendes (Zeitungs-)Sehen-Lesen und Bewusstseinsströme provoziert?

Ein Plädoyer für eine kritische Position zur Finalität der Brechung in Metaebenen liefert die Informationsarchitektur des Netomat. Wisniewski erläutert:

Ich produziere <fliegende Kunst> ... Es handelt sich ... um einen Prozess, nicht um ein Produkt ... Insgesamt ist das Netz dann eigentlich eher ein Meer an Informationen als ein geordneter Informationspool. Es ist sehr chaotisch in seiner Definition. 6Was sichtbar gemacht wird, und wie dies geschieht, läßt sich – dies zeigt Netomat – nicht trennen: Sind nicht die Fragen, wie Netomat auf Daten (>Was<) im Internet zugreift, und wie er eine Präsentationsform für sie schafft, zwei Seiten einer Medaille? Die Art des Datenzugriffs führt zu einer Präsentationsform, die sich als Eintauchen in einen fließenden Strom beschreiben läßt. Die Präsentationsform beeinflußt die Sicht auf das Vorgestellte und umgekehrt: Die Untrennbarkeit von Wie und Was ist die konzeptuelle Seite des Netomat. 7 Demnach sind Eigenschaften des Datenflusses im Netz und die Art, wie Netomat diese Eigenschaften durch seine Präsentationsweise sichtbar macht, nicht voneinander trennbar - denn: Wie könnten wir ohne eine veranschaulichende Präsentation Eigenschaften des Internet als User-relevant erkennen?

Wisniewski legt in der folgenden Äußerung ein Verständnis des Internet als unteilbare Einheit nahe, aus dem sich seine Darstellung des Netomat ergibt: Wisniewski stellt seinen Netomat als Mittel zur Präsentation von Eigenschaften des Internet vor, die andere Browser nicht erkennen lassen. Somit weist er Wakkarys Begriff "anti-browser" als eine zeitbedingte Bezeichnung aus, da sich "anti" auf den Internethorizont bezieht, den derzeit aktuelle Browser schaffen:

The typical browser is based on the page metaphor, but thatīs really just a suggestion. Itīs only one way of accessing and interacting with the network that is the Web ... The Web is not only a database or a static, flat file-storage system. Itīs one big application. 8Sieht Wisniewski Browser in der Funktion, Eigenschaften des Internet erkennbar zu machen, oder besteht das Internet nicht aus einer Einheit aus Programmen, Rechneraktivitäten und Interfaces für User? Anders ausgedrückt: Kann das Internet für uns mehr als das sein, was Browser von ihm sichtbar machen? Wenn Browser eine dienende Funktion erfüllen sollen, die aus der Oberflächenerzeugung für Funktionen besteht, die auf der Programmebene vorhanden sind Funktionen stehen sollen, dann müsste es eine programmierte Funktionalität der Datenflüsse geben, die erst durch Browser eine pragmatische Komponente der Aktivierbarkeit von Funktionen durch User erhält. In diesem Fall würden nur Rechner mit Rechnern kommunizieren und wäre ein Mensch-/Maschine-Interface überflüssig beziehungsweise nur eine externe und periphere Zusatzfunktion.

Dass Rekursionen zwischen der Programmierung der Rechnervernetzung und Useraktivitäten auch zu einer Revision der Programmierung führen können, die Programmierung sich also auch an Möglichkeiten von Interfaces für menschliche Beobachteroperationen ausrichtet, ist ein Vorgang, der ausgeschlossen wird, wenn Browser sich nur in dienender Funktion der Programmierung der Rechnervernetzung unterordnen sollen. Eine Fragen für die Zukunft, die ein konzeptueller Browser wie Netomat durch die von ihm aufgezeigten Aspekte des Datenzugriffs stellt, zielt auf umfangreicher als bisher die Webpage-Programmierung und die Rechnervernetzung ausforschende Interfaces/Browser und damit auch auf ein durch Browser erweitertes Netzverständnis, das wiederum neue Anforderungen an die Programmierung der Websites und der Rechnervernetzung stellen kann.

Netomat verlegt die Kunst vom abladbaren datensortierenden Produkt auf die Programmebene:

Der Netomat ist nicht mehr Browser-Kunst, sondern ein Kunst-Browser ... Software kann also Kunst sein, hat sozusagen ein Kunst-Potential. 9Dank der Art der Präsentation von Daten durch Netomat wird das Internet als "one big application" (s. o.), als unteilbarer Datenfluss, kunstrelevant. Dies geschieht in Form einer die Möglichkeiten des Internet zugleich aufweisenden und im Aufweis gestaltenden Interface-Kunst.

Das Programmatische des experimentellen Ansatzes und die Alternativen, die er aufzeigt, bestimmen den Charakter des Netomat als Denkmodell für Weisen der Beobachtung des Internet. Das Denkmodell ist nicht nur Provokation zur Reflexion, sondern enthält auch eine Neues antizipierende pragmatische Komponente: Netomat ist ein Experiment, das Bestandteile enthält, die auch Komponenten zukünftiger Browser werden können.

Die Geschichte der künstlerischen Avantgarde, die sich vom Wandel der Kunstformen in Lebensformen zum Wandel der Lebensformen beeinflussenden Medienformen entwickelte 10, setzt Wisniewski fort, wenn er Möglichkeiten vorführt, die in alltagstaugliche Browser erst noch zu integrieren sind.

Dr. Thomas Dreher

Schwanthalerstr. 158

D-80339 München.

Copyright © by the author, November 2000/September 2006 (as

defined in Creative

Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Germany).

This work may be copied for non-commercial contexts if proper credit is

given to the author and IASL online.

For other permission, please contact IASLonline.

Wollen Sie dazu Stellung nehmen oder einen eigenen Tip geben? Dann schicken Sie uns eine E-Mail.

Übrigens: Drehers Homepage bietet zahlreiche kunstkritische Texte, u.a. zur Konzeptuellen Kunst und Intermedia Art.

Fußnoten:

1 Die Netomat-Software muss, um den Internet-Anschluß aufnehmen zu können, auf dem Laufwerk installiert werden, auf dem auch die DFÜ-Programme installiert sind (normalerweise Laufwerk C:). zurück

2 Soundfiles können nur bei schnellen Verbindungen aufgerufen werden. Die Verbindung zu Soundfiles muß eventuell abgeschaltet werden, um die Funktionen des Netomat beim Abruf von Text- und Bilddaten nicht zu behindern. Wenn der Cursor der Zeile am untersten Bildrand steht, kann auf eine Netomat-Version ohne Soundfiles umgeschaltet werden. zurück

3 Ron Wakkary schreibt in seiner Einleitung zu Netomat: "netomat (TM) can retrieve almost all types of data that resides on the Internet, including RealAudio, jpegs, gifs, aiff, wav, html, xml and plain text." zurück

4 Wisniewski, Maciej: Netomat, FAQ. In: URL: http://www.netomat.net/faq.html (nicht mehr im Netz, 30.9.2006). Vgl. Wisniewski in: Hadler, Simon: Informations-Choreografie als Netzkunst. In: ORF On Kultur. URL: http://www.orf.at/orfon/kultur/991217-2586/2588txt_story.html (nicht mehr im Netz, 30.9.2006). zurück

5 o. A.: Un artiste invente le navigateur conceptuel. In: DVD & MP 3 Belgium. 1.7. 1999. In: URL: http://www.clicmp3.com/week01_04_07.htm (nicht mehr im Netz, 30.9.2006); Ploton, Frédéric: Un artiste invente le navigateur conceptuel. In: ZD Net, 1.7.1999. URL: http://www.zdnet.fr/actu/logi/a0009916.html (nicht mehr im Netz); Romagnolo, Salvatore: Netomat, il primo browser concettuale. In: Apogeo online, 20.7.1999. URL: http://www.apogeonline.com/ riflessi/art_138.html zurück

6 Wisniewski in: Hadler, Simon: Informations-Choreografie als Netzkunst. In: ORF On Kultur. In: s. Anm.4 zurück

7 Ein entscheidender Beitrag von Art & Language zur Geschichte Konzeptueller Kunst besteht darin, bis 1972 dem Diskurs, in dem die Fragen des Wie (und Warum) erörtert werden, den Vorrang vor dem Was (im materiellen Sinn) gegeben zu haben (Burn, Ian: Conceptual Art as Art. In: Art and Australia. September 1970, S.168), um dann ab 1973 die Wechselseitigkeit zwischen Wie und Was (im pragmatischen Sinn der Präsentationsform) zu thematisieren:

Die Wechselseitigkeit aus theoretischem Programm (Frage des Wie und Warum) und Präsentationsweise (damals vorrangig eine Frage der Materialisierung, des Was) wird als unhintergehbares Problem erkannt (Dreher, Thomas: Art & Language: Kontextreflexive Kunst im Kunstkontext. Plurifunktionale und mehrschichtige Diskursmodelle. In: Institut für soziale Gegenwartsfragen. Freiburg i. Br./Kunstraum Wien (Hg.): Art & Language & Luhmann. Wien 1997, S.41-84. Neu in: URL: http://dreher.netzliteratur.net/ 3_Konzeptkunst_Art_Lang.html; Ders.: Konzeptuelle Kunst in Amerika und England zwischen 1963 und 1976. Diss. Ludwig-Maximilians-Universität, München/Frankfurt am Main 1992, S.309-319).

Wisniewski beschreibt sein Vorgehen im Transmedium Internet als Präsentation einer "Informations-Choreographie" (in: Hadler, Simon: Informations-Choreografie als Netzkunst. In: ORF On Kultur. In: s. Anm. 4): Ist dies nicht auch eine Art, den unteilbaren Zusammenhang von Syntax/Semantik und (Rhetorik sowie) Pragmatik zu betonen? zurück

8 Wisniewski in: Jana, Reena: Netomat: The Non-Linear Browser. In: Wired News. 30.6.1999. URL: http://www.wired.com/ news/ culture/ 0,1284,20473,00.html

Mit der Infragestellung des Begriffs "database" als Kriterium des Internet stellt Wisniewski auch die Schlüsselrolle in Frage, die Lev Manovich diesem Begriff in "Database as a Symbolic Form" (1998). URL: http://www.manovich.net/ DOCS/ database.rtf gibt. zurück

9 Wisniewski in: Hadler, Simon: Informations-Choreografie als Netzkunst. In: ORF On Kultur, s. Anm.4 zurück

10 Vgl. Lev Manovich über "old" und "new media avantgarde" in: Ders.: Avant-garde as Software (1999). URL: http://www.manovich.net/ DOCS/ avantgarde_as_software.doc zurück

vorige Lektion

| Überblick

aller Lektionen | nächste

Lektion

Anfang | Home

| Index

NetArt